學習維摩詰居士的智慧——讀書會活動報導

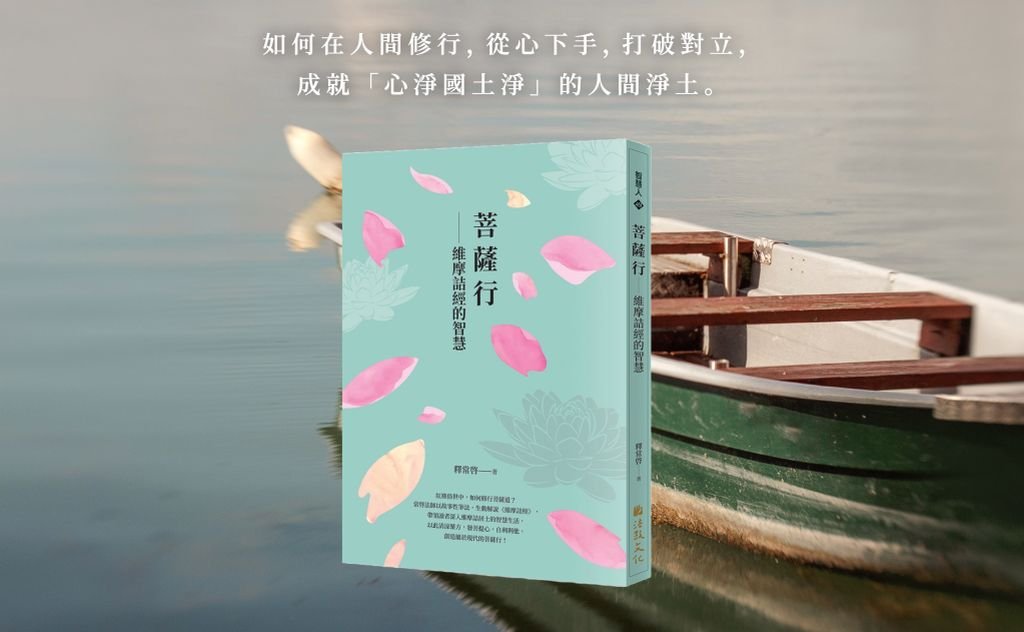

2025年,舊金山道場星期三的心靈環保讀書會,以閱讀常啟法師的著作《菩薩行——維摩詰經的智慧》開啟了今年的聚會活動。《維摩詰經》是大乘初期的經典;法師在書中指出,它與其他大乘經典的最大不同處,是對新學菩薩提供層次分明的菩薩行修學次第,使其具有可操作的實踐性。在中國,《維摩詰經》自古就被文人所喜好,是一部公認具有濃厚小說及戲劇張力的經典,也深深影響中國文學及藝術的發展。

讀書會帶領人提到,2020年閱讀的《心經》和2022年開始的《金剛經》都著重在空、無相上,與我們的日常生活和認知比較難直接接軌,也就是說「道理知道,但是做不到」。直到2021年聽到常啟法師在線上介紹《維摩詰經》時,法師鼓勵大家透過讀誦、理解此經典,從一位居士的身上,學習如何打破自己思想的局限,產生新視野來面對自己的日常處境。

2023年,常啟法師到舊金山灣區弘法,也帶來他的第一本著作《菩薩行——維摩詰經的智慧》。法師在書中把十四品的經典內容做了仔細、完整的介紹,補足線上課程的不足。因此,帶領人發願有一天要介紹這本書給同修道友們,大家一起相約學習。終於在一年的準備之後,於今年因緣成熟。

一月八日是第一次的讀書會聚會,有遠從紐西蘭、瑞典、加拿大及美國東岸的師姊們上線與大家共學。當問起報名讀書會的因緣時,有師姊說,《維摩詰經》像一部歌劇,非常精彩,想要進一步了解細節,並聽聽大家的見解,翻轉自己的思維惟。也有師姊謙虛地說,自己在紅塵中遊蕩許久,現在想完成早年學佛設立的目標,從讀書會的不同視角去了解自己的缺失。更有師姊們是常啟法師的粉絲、或是讀書會的長期護持者,聽到要讀《菩薩行》這本書,就直接報名了。

無論是以什麼心態來參加讀書會,大家一致認為,即使能運用書中的一句話於日常生活中,就會很受用。期許能學習維摩詰居士的智慧,以不二法門,離垢清淨地修行。也學習維摩詰居士能自由自在地在紅塵中,與眾生相處,善巧方便地度化眾生,成就無垢清淨的人間淨土。

歡迎大家一起來參加每月第二和第四週的星期三的菩薩行聚會。

文:Shu Wang

圖:法鼓山舊金山道場

學習維摩詰居士的智慧——讀書會活動報導 Read More »