條條大路通解脫,善用修行GPS

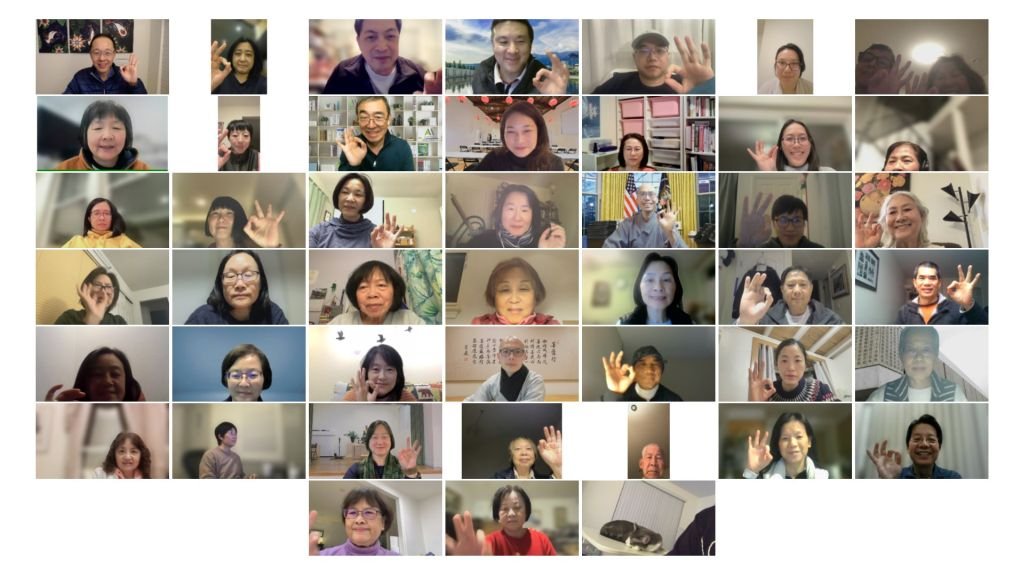

才結束法鼓文理學院課程,辜琮瑜教授風塵僕僕帶著寶貴的「學佛三帖」來舊金山道場。一月十日,「學佛三帖共GO」系列講座的第一講「佛法菩薩 修行地圖GPS」在線上舉行。辜教授帶領近百餘人乘坐第一「鐵」(高鐵),快速導覽了學佛修行的脈絡地圖。辜教授以深入淺出的方式,運用各種生動的類比、譬喻和日常生活的例子,教導大家善用GPS,在學佛路上選擇適當的交通工具並積累前行的資糧基礎,從而找到適合自己的修行路線並落實GPS的指引。

透過介紹佛教的四大面向(佛學、佛法、佛教、學佛)、修行地圖和學佛方法,辜教授引導大家思考學佛的初衷,評估自己的修行歷程,並以終身學習的圖譜勉勵大家找到自己在地圖上的位置,珍惜每次精進的機會。第一帖為大家帶來對治煩惱的藥方後,接下來的兩講,辜教授將帶領大家在「鐵」路上深度導覽大乘三系,再搭乘四通八達的地「鐵」,從修行的視角體會AI(人工智能)的雙刃作用,讓佛法融入生活,也讓生活充滿佛法。

當接觸佛法很久卻仍在生活中煩惱不減的菩薩質疑佛法的用處時,教授直言是因為他們「沒有用」(佛法)。要真正將佛法用於生活中,不僅需要觀念的學習,更要親身體證、體驗和實踐。學會覺察自己的進步和改變,對自己多一分信心,對修行多一分耐心。即使不能立即消除煩惱,但若能縮短生氣的時間,降低發脾氣的頻率,這些細微的改變都值得肯定,也都顯示修行正在發揮作用。

學佛三帖讓我們看到條條大路通解脫。在這個強調多元化的社會中,更能體認人與人之間的差異,明白每個人都有其獨特的因緣和習性。佛法作為最根本、最究竟的GPS,能依據不同人的需求,展現通往彼岸的不同路線,啟示我們要多觀照自己的需求,了解自己是怎樣的學佛人,才能善用修行的GPS,在生活中真正受用佛法。

文/Olivia Wei

圖/法鼓山舊金山道場視訊組