戶外半日禪的充電體驗

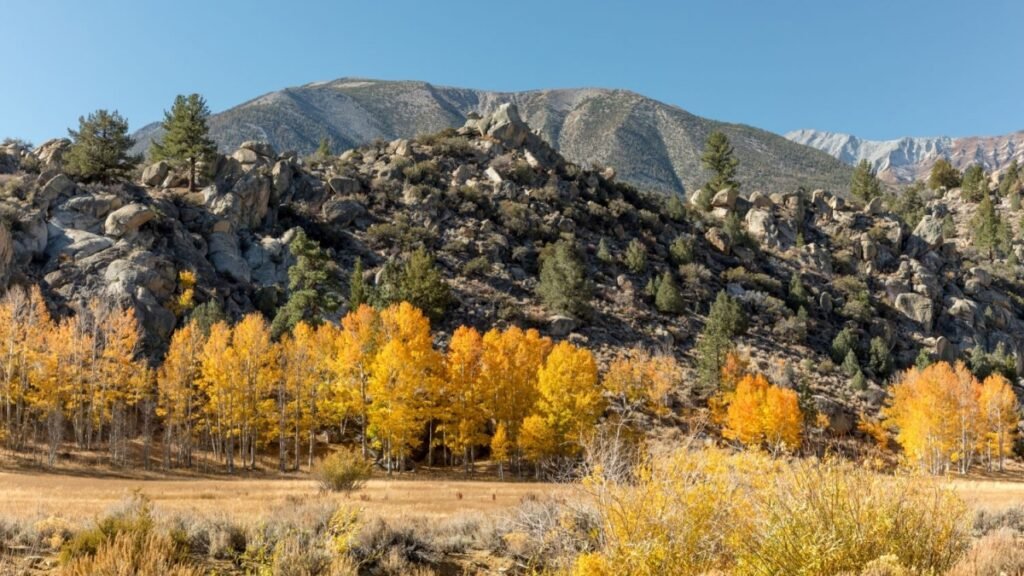

本年度最後一回「戶外半日禪」在十月二十八日圓滿結束,非常感恩有這個因緣可以趕得上參加此活動。我在十月初轉換新工作,這份職務及工作時間和舊的工作完全不同,因此我已有一個月沒有機會到道場參加活動,心情忐忑好像失去生活的重心。終於,我在一次星期五工作會議上,得知週末不用輪值,當下第一個念頭就是查詢道場十月份的行事曆,然後晚上好好睡了一覺,準備參加次日的「戶外半日禪」。

當天早晨的氣溫異常低,但集合之後開始回暖,絕對是戶外活動的好時刻, 在師兄的帶領下做「八式動禪」及「暖身運動」後,我遵從 師父及眾法師過往的引導,在活動前許了願。我的願文是用「散亂心,集中心,統一心」把「心」放在「呼吸」及「步行姿態」上。由於觀察到自己肩頸部的肌肉因平常總是低著頭而緊繃,因此,我告訴自己要放下一切,放鬆心情,用「身在那裡,心在那裡」的方法好好地「享受」半日戶外禪。

在經行過程中,我的「心」放在腳下,步步踏實,跟著引領的師兄走,沒有刻意查看路面是否凸凹不平、我沒戴手錶,也沒刻意數自己走了多少步,只有觀照自己的呼吸是否順暢、走路姿勢是否頭頂著天,步伐是否跟前一個人保持固定距離。結束後小組分享時,大家都認同戶外經行是一項非常棒的活動,可以藉此觀照自己的「心」有多少程度上受到外緣的影響而產生「念頭」及是否正確地運用「方法」。

這一次「戶外半日禪」,讓我深深體會到「禪修」不單只對身體健康有益處,還能夠把書本中所描述的方法加以實踐。衷心希望各位師兄師姊們也能夠安排時間一起謢持這項禪修活動,讓它能永續下去,造福更多的人。

文:游演正

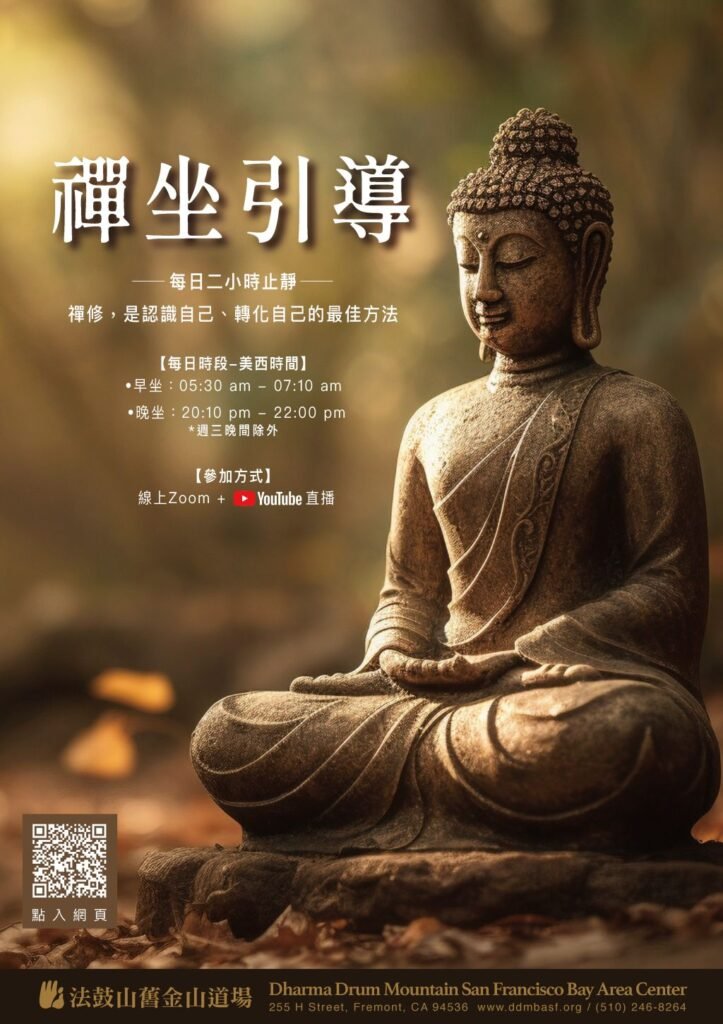

方丈和尚的開示由美國時事,即費城百餘位青少年快閃搶劫商店以及北加州灣區日益惡化的治安開始,導入修行的重要性與方法。法師認為「無所住而生其心」是在專注於當下後,斷開過去與未來,也沒有現在, 然後才能生起利他的心。關於打坐的方法,法師提示大家,「默照」較「話頭」簡單安全,是法鼓山總本山以及各道場近期禪七比較常用的方法。他也用聖嚴師父教導的「直觀」方法,即 「不比較」 、「不形容 」、「不給名字」,鼓勵禪眾將之運用在打坐上。清楚知道打坐時身體的感覺,但是不去管那是舒服還是不舒服,也不給它一個舒不舒服的標籤 (名字)。法師曾將他自己數十年打坐修禪的經驗與心得寫成《止觀禪:打開心門的鑰匙》一書,學員若能閱讀並實行,應該會有豐盛的收穫。

方丈和尚的開示由美國時事,即費城百餘位青少年快閃搶劫商店以及北加州灣區日益惡化的治安開始,導入修行的重要性與方法。法師認為「無所住而生其心」是在專注於當下後,斷開過去與未來,也沒有現在, 然後才能生起利他的心。關於打坐的方法,法師提示大家,「默照」較「話頭」簡單安全,是法鼓山總本山以及各道場近期禪七比較常用的方法。他也用聖嚴師父教導的「直觀」方法,即 「不比較」 、「不形容 」、「不給名字」,鼓勵禪眾將之運用在打坐上。清楚知道打坐時身體的感覺,但是不去管那是舒服還是不舒服,也不給它一個舒不舒服的標籤 (名字)。法師曾將他自己數十年打坐修禪的經驗與心得寫成《止觀禪:打開心門的鑰匙》一書,學員若能閱讀並實行,應該會有豐盛的收穫。

歡迎加入

歡迎加入